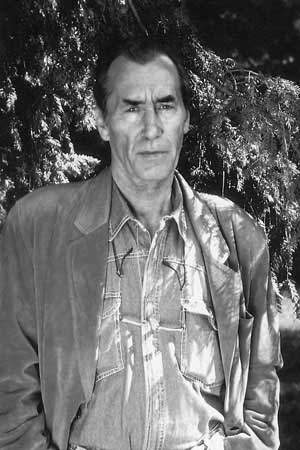

Franco Pedrina è nato a Grantortino nel 1934. Dal 1962 al 1970 ha lavorato a Roma. Ora vive e lavora a Milano e a Portogruaro.

Un’autobiografia.

Di Franco Pedrina

Sono nato, decimo figlio, nel '34, a Grantortino.

Grantortino è una piccola meta (meta, s.f., l'escremento che un animale fa in una sola volta. Ma anche: punto di partenza e di arrivo per chi corre a gara, dal Nuovissimo Dizionario Palazzi) di quattrocento abitanti, lasciata cadere da una allodola di passo tra Vicenza e Padova.

Con tanti fratelli, tutti più grandi, sembra che la mia incolumità fisica abbia corso dei rischi, specialmente con le due sorelle maggiori che quasi mi strappavano perché tutte due volevano vestirmi.

Il primo ricordo è di quando Livia mi avvolgeva in una coperta e mi portava sotto le scale, l'unico posto dove i lampi del temporale non arrivavano e il tuono era meno cattivo. Appena passato, correvo fuori a giocare tra le pozzanghere. Una volta un temporale ha scaricato tanta grandine che potevo raccoglierla a manate, ne ho riempito un catino: una meraviglia. Solo che non ho capito perché mio padre, passato di lì, non fosse tanto entusiasta.

Nel '42 mio fratello Riccardo, il maggiore, è morto in Albania. Aveva 27 anni, mancava da casa da tempo e quasi non lo conoscevo; ma lo stesso ero disperato perché temevo che il dolore avrebbe ucciso mia madre, la Pia.

A nove anni mi hanno "messo" in collegio, perché c'era solo la terza elementare a Grantortino. Senza la mia fionda in tasca, mi sono sentito vuotato nel mucchio, come avevo visto fare coi sacchi di frumento nel granaio: che poi non erano più sacchi rigonfi e il mucchio sembrava rimasto grande come prima. Passavano le allodole e io piangevo di nascosto e pisciavo a ogni occasione, per evitare che quell'estraneo col potere mi dicesse un'altra volta in malo modo: non si può! Cosa credi, non è mica sempre ricreazione qua.

Ricordo i giorni della liberazione come un film a colori visto ieri: colonne di uomini in ritirata che non sembravano più soldati, qualche sparo, caccia americani che volteggiavano bellissimi; peccato che mitragliavano anche, e allora la strada tornava deserta. A Grantortino hanno persino mitragliato il campanile e ucciso tre cavalli; così tutti andavano con le sporte di raffia a prendere pezzi di cavallo, ma mio padre aveva detto no, e io li invidiavo.

Un tedesco in ritirata ha lasciato sotto il portico di casa mia una scatola di legno, bella scura, con gli angoli smussati: era piena di tubetti, pennelli, bottigliette. Copriva tutto una tavoletta di legno con un buco. Così ho cominciato a dipingere, perché era meravigliosa quella scatola, e l'avevo trovata io.

Ma in autunno, ancora collegio. Guardavo dalla finestra dello studio quelle due acacie al margine del cortile e i passeri che vi scomparivano. Invidiavo il mio amico Gidio che era rimasto a casa, lui; ma quando sono tornato d'estate e sono subito corso a chiedergli se veniva a pescare, Gidio mi ha guardato quasi fossi lontano: lui doveva lavorare. Del resto, lo avevo invidiato anche quando lui era scalzo, e io no.

Mio padre non dava tante spiegazioni, e così non ho mai saputo perché ho fatto il ginnasio e poi il liceo classico; forse perché quello c'era nel collegio.

Nel '46 mio fratello Sandro è venuto a salutarmi. Partiva per il Cile e mi ha regalato il suo orologio. Io guardavo l'ora ma non vedevo le lancette del mio primo orologio; tanti hanno sempre detto che ero un fregnone, qualcuno pensava (la Pia) che ero sensibile.

Nel '51 quanto restava della mia splendida famiglia dopo le varie partenze e matrimoni, si è trasferita a Lison di Portogruaro. Per me è stato importante, perché ho potuto fare gli ultimi due anni di liceo da persona civile, e poi lì avrei incontrato Giuliana. La prima volta che l'ho vista, era un grilletto tutta occhi sul seggiolino della moto di suo padre. Il tempo di pensare: sono curioso come diventerà tra 3, 4 anni.

Intanto, fra i libri di casa avevo scoperto I Buddenbrook che pareva la storia della mia famiglia, e tutti i russi, Dostoevskij in testa. E il crudele Flaubert, e Il castello di Kafka. Mentre lo leggevo avevo bisogno di scendere in cucina per controllare in silenzio se qualcuno era ancora lì in carne e ossa. Amavo Verga, Pavese e Gadda. Non ho quasi più studiato, leggevo giorno e notte.

Conseguita la maturità, mi son dovuto accorgere che non avevo le idee chiare. Ero felice se dipingevo, mi sembrava di aver bisogno di scrivere; e così nel '53 mi sono iscritto ad Architettura, a Venezia. Era una facoltà splendida, piena di caos e fermenti. Vi imperversava e appassionava Bruno Zevi, c'era De Carlo dalla voce tonda più grande di lui e le idee chiare, il disarmante Carlo Scarpa che da principio non riuscivo a prendere sul serio perché mi sembrava Lazzaro risorto. E i miei amici Carlo Carozzi e Mario Bruno. E c'era Belgioioso, principe vero, che una volta, quasi con pudore, ci ha raccontato della sua prigionia nel campo di concentramento. Ogni tanto sospendeva il racconto e aveva uno strano sorriso. Forse temeva che non lo potessimo capire. Lo vedo ancora e lo ringrazio.

Proprio in quel periodo c'era a Venezia una mostra fotografica sui campi di concentramento. Da allora leggo tutto quanto trovo su quella tragedia; ma ancora non sono riuscito a capire come l'uomo abbia potuto arrivare così in basso.

A Venezia frequentavo quotidianamente Aldo Camerino, il critico letterario del "Gazzettino". Ho imparato da lui tante cose, anche le poche parolacce che ancora mancavano al mio lessico. Facevamo insieme il giro di tutte le bancarelle di libri usati: forse per questo ho vinto il premio "Stradanova" per un racconto. Camerino era di giuria con Valeri e Palazzeschi.

Intanto avevo rivisto Giuliana. Era vicina al semaforo. Con gli occhi chiusi si teneva i capelli scompigliati dal passaggio di una corriera; quando ha riaperto gli occhi, buona notte: mi era nata dentro quella sensazione che solo Cechov è riuscito a descrivere parlando della bellezza femminile. Ma lasciamo perdere.

Intanto a Venezia, invece di comperarmi il mangiare, comperavo libri. Dai e dai, qualcosa si è stancato, ed è cominciato un mal di testa cattivo che non passava proprio. Finalmente, una bella domenica d'estate, al mattino presto, mi hanno portato all'ospedale: meningite tubercolare. Sei mesi, con mia sorella Maria sempre lì, 49 lombari. Mio padre veniva a trovarmi e lasciava di nascosto un fiore sul comodino. La Pia, piangeva a casa. Sono arrivato a pesare 40 chili. Ma non sono mai stato così felice come quando ho ripreso a mangiare e di nuovo la vita mi scoppiava dentro. Non mi rendevo conto che ero vivo per caso, dicevo solo parole così sconce che madre Enoe scappava di corsa con la siringa in mano.

Dopo un anno di convalescenza e la frequentazione di alcuni studi di architetti dove squillava sempre il telefono, ho finalmente deciso che avrei fatto solo il pittore. Evidentemente l'esperienza della malattia non mi aveva reso più equilibrato. Se non altro, almeno avrei sempre potuto dire che se ero un po' così, era per colpa della meningite.

Non volevo uscire con l'ombrello per andare ad annegarmi. Così un giorno ho aspettato mio padre fuori dalla porta. Con la testa bassa gli ho detto:

- Vado a Roma.

- A fare cosa?

- Il pittore.

La prima volta che ho visto mio padre guardare nel vuoto. Ha preso il bastone e, andandosene, ha borbottato:

- Se ci hai pensato bene...

La mona, pensato bene.

Mia madre, la Pia, mi ha girato attorno per tre giorni senza parlare.

Sperava ancora. Poi mi ha detto:

- Quando sei a Roma, cerca Carlo Belli e Don Gianni Todescato. Fammi un favore, cercali.

Amavo Giuliana, non ricordo di preciso cosa le ho detto in quei giorni prima di partire. Forse sono riuscito a farla partecipe delle mie illusioni.

A Roma sono stato ospite di Giulio Casarini, un uomo buono che avevo conosciuto a Venezia. Sua zia affittava una stanza e sono rimasto lì più di un anno. Dipingevo con il quadro appoggiato sulla spalliera della sedia e al muro. Ogni mattina scendevo tre volte ottanta gradini per vedere se Giuliana mi aveva scritto. Una volta alla settimana trovavo una lettera di Lisa e Gaetano, con dei soldi dentro. Anche se in modo diverso, non hanno ancora perso quel vizio. Alla sera andavo alla stazione Termini a guardare i treni che partivano. E poi, lì erano tutti provvisori come mi sentivo io.

Quando cercavo di guadagnarmi qualcosa, nessuno mi domandava cosa sai fare, ma chi conosci.

Non riuscivo a orientarmi, Roma era tutta una sorpresa.

Finalmente mi sono deciso a fare quello che mi aveva raccomandato la Pia. Sono andato alla redazione de "Il Tempo" e ho chiesto di Carlo Belli. Di lui sapevo solo che, durante la Prima guerra mondiale, ancora bambino era stato sfollato a casa di mio padre; è comparso un ometto, lindo, gentile. Mi ha accolto come se io fossi per lui quello che erano state le Madelaine per Proust. Mia zia Lucia, il suo primo amore, era ancora viva? Quanto era bella!

Non solo era viva, ma ancora bella. Non so se ero falso o se provavo una strana pietà.

Carlo Belli mi ha invitato a casa sua, una villa con giardino - merito di sua moglie ricca - precisava lui, dove c'erano piante di arance con frutti tanto meravigliosi quanto amari; l'ho scoperto quel giorno che avevo sete e ne ho mangiato uno mentre lo aspettavo. Mi raccontava dei tempi di KN, di quando certi critici che adesso si davano importanza, erano ancora "alle prime seghe" diceva lui. Soprattutto, ha anche comperato dei quadri. E ancora non avevo capito che era stato un uomo importante; del resto anche gli addetti ai lavori hanno cominciato dopo a riscoprirlo.

Quasi contemporaneamente ho cercato Don Gianni. Era anche lui di Grantortino, il figlio di Ico e della Antonietta Todescato. Lo avevo intravisto in chiesa, quando d'estate tornava dal Seminario e stava composto in parte dell'altare. Ho paura di profanare 35 anni di meravigliosa amicizia tentando di parlarne. Mi ha trovato lui una casa, la domenica sera andavo a mangiare in parrocchia e avevo calorie fino al mercoledì, suo giorno di libertà quando mi portava in giro per il Lazio e oltre. Con lui ho visto la prima volta dal vivo la Madonna del Parto e la Resurrezione di Piero della Francesca. Si parlava di tutto, con semplicità, perché entrambi avevamo alle spalle Grantortino e le nostre famiglie.

Nel '64 è morto mio padre. Il giorno del suo funerale, a cena abbiamo naturalmente parlato di lui, anche di quando, incazzato perché lo avevamo visto commosso per il discorso di Papa Giovanni, aveva spento la televisione dicendo:

- Valà valà, che te mori anca ti senza esserte visto el buso del culo.

È stata una serata meravigliosa, allegra.

Intanto a Roma avevo cominciato a conoscere gente. Pensandoci adesso mi sembra come quando, sdraiati sul prato, io e Gidio guardavamo le stelle: un casino, ma qualcuna brillava di più. La Gigliola Sparano, matta e generosa, i Fegiz, Dino Biasutti, il buon Manlio Nitti, Aldo, il portiere di Gigliola col quale qualche volta andavo a pescare sul Tevere, e scoreggiavamo come puledri al pascolo.

Intanto mangiavo leggendo per la trentesima volta Se questo è un uomo di Primo Levi, che mi faceva sentire fortunato e ricco. I miei quadri di allora erano... non lo so. Ero ossessionato dal desiderio di far capire a quei morti nei campi di concentramento che io li amavo, perché mi aiutavano a vivere. Partivo dalle loro immagini disperate e, per non mancar loro di rispetto, cercavo di trasformarli in fiori, secchi. Gli alberi che dipingevo erano nel vuoto. Non erano campati in aria: semplicemente avevano le radici tagliate. E pensare che ero convinto di inseguire, quasi da intellettuale, una idea di "spazio pittorico".

Eppure sarei stato contento se non ci fosse stata sempre accanto a me l'immagine di Giuliana, il desiderio a volte lacerante, di poterla accarezzare. A parte Don Gianni, mi ricreavo anche quando andavo da Tonino Guerra. Rideva come un bambino mentre girava le castagne messe a cuocere sul gas, e lasciava squillare il telefono 6, 7 volte prima di rispondere a Ponti, Fellini e roba così. Io mi sarei precipitato, così lui mi ha detto:

- Non si deve rispondere subito, se no pensano che non hai un cazzo da fare e anche i migliori se ne approfittano.

Era un momento di crisi; del resto non ricordo momenti di non crisi, diventati poi favolosi.

Dopo due anni che frequentavo la sua Galleria, Zanini ha cominciato a raccontarmi storie: era diventato gallerista perché amava i cavalli. Li disegnava, e poi i fantini, e dopo ha cominciato a fare le caricature, anche a Rimini, agli ospiti danarosi del Grand Hotel, dove Fellini andava a guardarlo mentre disegnava. E non erano balle, proprio da lui ho conosciuto Fellini. Dopo la guerra, per campare, aveva cominciato a vendere i quadri che gli davano i pittori che aveva conosciuto. Lo ascoltavo volentieri perché era simpatico. Ascolta e ascolta, lui si è convinto che io ero un pittore serio e mi ha fatto la prima mostra importante.

Per farmi la presentazione, Carlo Belli è tornato a casa mia, questa volta con Fausto Melotti, che era suo cugino, e sordo. Carlo Belli parlava contento perché i quadri gli piacevano e mi dava consigli. Saggi, ma tanti. Melotti, da buon sordo, sorrideva tranquillo. Finalmente è sbottato:

- Ma dai Carlo, lascialo in pace: non vedi che ci sa fare?

Dopo la mostra da Zanini, la scultrice Livia Livi mi ha dato modo di cominciare a conoscere Pier Paolo Ruggerini. Non dico un uragano, non ne ha la stazza, ma una perturbazione sì. Pareva innamorato della mia pittura, ha comprato quadri, mi ha fatto lavorare alla televisione come ricercatore di materiale per sei puntate sulla Seconda guerra mondiale. Mi ha portato a Parigi per le riprese della mostra di Picasso al Grand Palais, mi ha portato a Colonia per la mostra di Sutherland. (Portato, non di peso. Io lasciavo fare, perché mi sentivo come una di quelle foglie secche che cadevano nella corrente quando andavo a pescare con Gidio). E mi ha presentato il Giulio Bergamini, quell'orso timido che per difendersi poteva sembrare persino villano. Il Bergamini ha detto:

- Sì, gli faccio una mostra.

Così Ruggerini ha portato me e anche i miei quadri, questa volta, nel suo castello di Valle Lomellina, dove c'erano la squisita gentilezza di Marzia, ma anche due cani orrendi: la Matilde e la Mina.

Là veniva il Giulio Bergamini, Sutherland, Douglas Cooper, che non si è nemmeno degnato di guardare i miei quadri e quelli dell'Attilio Forgioli. Culo del cazzo, diceva l'Attilio.

È venuto anche Valsecchi a vedere i quadri per farmi la presentazione. Lo avevo intravisto mentre scendeva dalla macchina, ma avevo anche sentito che diceva a Ruggerini: preferisco non conoscere il pittore prima di aver visto i quadri. Così io stavo nell'altra stanza e mi sembrava che il Valsecchi fosse proprio brutto: avevo una paura ladra che i miei quadri non gli piacessero. Ha cominciato a guardarli e al terzo mi ha fatto chiamare: ma che cara persona, che viso rinascimentale!

Là veniva spesso anche Morlotti e per le sue venute c'erano preparativi come per una visita pastorale.

Non posso dimenticare quella sera che il Niso Fumagalli doveva appropriarsi di una partita di Morlotti. I quadri erano sulle sedie, appoggiati al muro, sul tavolo. Ruggerini squittiva:

- Sei milioni per questo quadro, ma è regalato!

Nella sala attigua, che potevamo sentire, Morlotti e io seduti davanti al caminetto acceso. Dopo mezz'ora di assoluto mutismo che quasi desideravo la presenza di quei due maledetti cani, mi sono azzardato:

- Che bello il fuoco, è sempre nuovo.

Morlotti ha grugnito. Dopo un'altra mezz'ora ha det-

to lui:

- È vero, il fuoco è sempre nuovo.

E pensare che i quadri del Morlotti mi piacciono. Intanto di là Ruggerini saltava dai sei ai dieci milioni per un quadro da ritenersi regalato; e diventava sempre più fosfena la mia speranza che il "Fuma" aggiungesse al mucchio dei Morlotti anche un mio quadro per duecentomila lire. L'ultima patatina buttata là con noncuranza per garantire il peso. No.

Durante i venti giorni della mostra da Bergamini, sono stato ospite di Anna e Lorenzo Pellizzari. Non saprei come dire la loro gentilezza. Ancora adesso ci penso e mi commuovo. Anna era incinta, allora, sono passati trent'anni, e non ho ancora conosciuto il loro figlio. Mi vergogno spesso, forse per questo non li cerco.

Un giorno mio padre aveva sentito per radio che era uscito un libro, La famosa invasione degli Orsi in Sicilia di un certo Dino Buzzati.

- Vuoi vedere che è il figlio di quel Buzzati che ci ha venduto la campagna di Barbarano? - ha detto.

Il giovedì è tornato da Vicenza con gli Orsi in mano. Morta lì. Quando Buzzati è venuto da Bergamini, dopo aver visto la mostra mi ha chiesto:

- Per caso, lei è nipote di uno di quella gente in gamba che ha comprato...

Al sentire la parola nipote, mi sono ricordato di quanto diceva mio padre - una generazione fa i schei, la seconda li gode, la terza li magna - e contemporaneamente ho visto dalla sua espressione che Buzzati, da gentiluomo, pensava ad Hanno Buddenbrook.

- No, no - ho detto - sono il figlio di uno di quelli. Ho saltato una generazione.

Allora ho conosciuto anche Liana Bortolon, che la prima volta cambiava di gamba a ogni parolaccia che dicevo, mentre mi intervistava. Cara Liana che, da buona giornalista, riesce a far sembrare chiare anche le cose complesse.

La mostra da Bergamini è andata bene e ho potuto sposare Giuliana. Che termine stupido sposare, sposo. Mi sembra più giusto coniuge, anche se mi ricorda i buoi. E diventano tutti e due termini volgari quando servono a legalizzare una scelta intima e cosciente.

Quando ho presentato Giuliana a Zanini, lui ha detto:

- Che vere lustre che avete. Ma state tranquilli: è il primo anno di matrimonio che è difficile. Dopo, è peggio.

Sono passati più di trent'anni e Giuliana e io ci pestiamo sempre i piedi. Certo, adesso deve essere appena passata una baruffa seria per scoprire che ci amiamo ancora.

Insomma, cominciavo a stare troppo bene a Roma, quella meravigliosa puttana che mi affascinava e mi faceva paura. Se resto qua ancora un poco, pensavo, mi succede come a un passero catturato dalla civetta: se lo mangia così com'è e dopo qualche ora rigurgita un batuffolo indistinto di piume e ossicini.

Così nel '70 sono partito e, con l'aiuto del Forgioli, ho trovato una casa a Milano.

A Milano ho cominciato a frequentare assiduamente l'Attilio Forgioli. Orso quanto il Giulio Bergamini, mi piace il suo viso senza età che subisce sbalzi improvvisi, come l'erba di primavera quando arriva una nuvola. Magari ti insulta, specialmente giocando a carte, ma subito dopo ti fa sentire un bambino col suo modo di dire il tuo nome. Solo con lui qualche volta parlo di quadri, siamo quasi sempre d'accordo, ma lui si incazza lo stesso, se no non c'è gusto. Va dritto per la sua strada come un rullo compressore; ma lo trovi sempre, lui e il suo strano pudore nel fare un favore. E i suoi quadri sono limpidi.

Ho scoperto veramente il Giulio Bergamini, quando la domenica ho cominciato ad andare con lui ad Arquata Scrivia. Bisogna guadare un torrente per raggiungere la casa, isolata a metà collina con una quercia davanti che sembra un monumento. Il Giulio, in galleria così serio e grave, là smetteva il doppiopetto. Sbuffava come un bufalo a strappar rovi o spaccar legna, senza mai dire una parola; oppure con l'eterna sigaretta in bocca continuava a farti arrivare un brontolio indistinto, come di un nastro trasportatore che scarica pietrisco nel cassone di un camion. E guai non capire il senso giusto del suo rumorio. Visto che non l'ho ammazzato prima, lentamente ho scoperto la sua delicatezza, la sua disarmante generosità.

Ho nostalgia degli amici di Roma. Ma non li ho persi, anzi aumentano. Un giorno mi ha telefonato Don Gianni che sarebbe passato un suo amico a portarmi un assegno, sia lodato Gesù Cristo. Sono comparsi in due, uno lungo che non finiva mai, l'altro piccoletto come me, dirigenti di banca. Il piccoletto, il Sinerchia, l'ho visto ancora, e ancora lo rivedrei volentieri se non fosse andato troppo lontano. L'altro è diventato Niccolò, il grande, irruente, generoso Niccolò che ha due splendidi figli. È anche colpa sua se c'è questo libro. Nel '72 è nato Marco. Marco ha completato e riempito tutto. Ogni due minuti smettevo di lavorare per andare a guardarmelo. Prima nella culla, poi nel box, e finalmente me lo trovavo sempre tra le gambe o sulla schiena come una ranetta mentre lavoravo. Dopo ancora, voleva aiutarmi; l'ho sorpreso più volte che lavorava con serietà e impegno su un mio quadro: allora alzava le manine in segno di resa. Un giorno sembrava una mosca quando cambia il tempo.

- Marco, va a finire che mi rompi un quadro ed è la volta buona che le prendi. Marco sta attento perché...

Quando sono tornato dopo una telefonata, Marco mi guardava i piedi.

- Sai papà quelle ventimila lire che ho io? sono tue! - mi ha detto, e col ditino indicava il buco nel quadro. Mi è sembrato leggero come una piuma mentre lo prendevo in braccio.

Adesso, quando un quadro mi fa particolarmente bestemmiare, lo chiamo, se è di là, e lui viene, guarda attentamente e io sento che lo fa con amore. Di solito mi dice osservazioni acute, così lo mando a quel paese e lui uscendo mi dice:

- Papà, quando ti decidi a farmi un quadro con una bella bestia?

- Quando farò il ritratto di tua madre - dico.

Fortuna che Giuliana non sente, se no dovrei spiegarle che non posso farle il ritratto, perché il suo viso va bene così com'è, e se comincio a cercare di scoprire quello che c'è dietro, forse... non mi conviene.

Dipingevo solo in casa, ma quindici anni fa, abbiamo deciso (Giuliana) che era più igienico per tutti se mi trovavo uno studio. Studio, parola grossa, che mi fa sentire un professionista serio. Studio notarile, di avvocati, di architetti associati. Ottanta gradini, una serie di corridoi che K. ne avrebbe percorsi meno se fosse riuscito a entrare nel castello. E dopo tante porte dai vari odori, quell'ultima, più piccola: del mio studio. Il soffitto è persino orizzontale per due metri, prima di precipitare lasciando sospesa in aria una finestra che, per aprirla, bisogna salire su una sedia. C'è persino un caminetto tutto nero, che non accendo mai in omaggio a Morlotti, ma nel quale appendo a turno girasoli secchi, melograni, erica di palude. E poso qualche limone verde sulla cenere scura di fuliggine. Anche sulle pareti ho appeso di tutto, e sull'unico mobile trovato lì, che ho coperto con un lenzuolo bianco perché non rompa troppo le scatole con quella sua bruttezza. È meraviglioso il mio studio; ma non ci ho mai portato nessuno, neanche i miei amici, perché ho paura che non capirebbero. In questa solitudine apparentemente squallida imposto i miei quadri, e mi sembra persino che abbiano un senso. Nascono veri, perché siamo il quadro e io. Qualche volta anche Dio.

Non il Dio vero da Dio vero, ma quello di quando ero bambino, che mi pareva meraviglioso il mondo da lui creato, mentre adesso vorrei correggerlo. Qualche volta mi pare di essere solo come un cane. Ma non è mai del tutto vero. Ne ho avuto la prova un giorno che pioveva e non ci vedevo. Ho smesso di lavorare, mi sono seduto per illudermi di pensare meglio, e ho intravisto qualcosa che ondeggiava appena. Non bevo: era una ragnatela slabbrata che pendeva dal soffitto. Ho scoperto allora che, per tanto tempo, con silenziosa pazienza e impegno, qualcuno aveva lavorato accanto a me.

È bello anche tornare a casa dallo studio. E magari sento che ha telefonato uno dei fratelli Cova, che viene a trovarmi. Va bene che non li ho mai visti sul lavoro, ma così come li conosco, i Cova mi sembrano due comete. Compaiono ciclicamente, uno alla volta, e col loro lento parlare creano un clima di benefica sospensione. Sentendo la loro disarmante curiosità sul mio lavoro, va a finire che una volta o l'altra comincio a sentirmi importante.

E poi viene Enzo Bergher, quello del caffè Hag, prima di conoscerlo. Adesso Enzo Bergher è quello che, come mi vede, mi chiede:

- Come sta il bocia?

Il bocia è Marco e lui ha un modo unico nel ricordarsi quel termine veneto sentito da me venticinque anni fa, quando dipingevo con Marco sulle spalle. Peccato che non posso frequentarli di più questi amici. Anche perché loro non sanno che io gioco sì al golf, ma solo in autunno, quando vado al mercato sui Bastioni di Porta Volta. Allora cadono i bejoni (una volta si diceva "le braghe maron". Adesso dicono anche in veneto "i pantaloni beige". Così mi sembra di essere "a la page" se dico "Ho i bejoni che mi girano") dagli ippocastani, e io a calci li mando in buca. Qualche volta li faccio rotolare sull'asfalto e aspetto per vedere quante macchine li sfiorano prima di schiacciarli. E dopo penso: se invece di un bejone fosse stato un gattino?

A casa nostra viene anche Renato Olivieri. L'ho conosciuto alla mia prima mostra da Bergamini, nel '68. Ma allora lui dirigeva un importante settimanale, aveva potere, e questo bastava perché non lo cercassi. Lo incontravo sì, ma giusto il tempo di dire qualche monada per far sorridere la sua dolce Liliana. Dopo che Liliana è mancata, Olivieri ha cominciato a venire a cena da noi quasi ogni sabato sera, sempre con un libro in mano, o una bottiglia, a volte tutte e due. Man mano che le sue difese diventavano superflue, ho cominciato a chiamarlo Renato, poi Commissario Ambrogio, e poi a dirgli anche che era un gran figlio di buona donna. Adesso conosciamo tutta la divertente storia della sua famiglia, dal nonno Beniamino che nel '45 diceva: Signore vi ringrasio di non essermi iscritto al fasio, al padre Abramino che per una vita ha lasciato credere alla moglie che il suo stipendio fosse la metà del reale, allo zio Ferrara che, nel biglietto da visita, aveva scritto: "professione - proprietario".

Renato mi accetta come sono, ma non ha ancora perso del tutto la speranza di farmi capire alcune cose che lui aveva capito già da piccolo: l'importanza dei soldi e la necessità inderogabile, per sopravvivere e far carriera, di essere totalmente scettici. Adesso ha ripiegato su Marco: deve dargli, gratis, lezioni di sopravvivenza. Ad ogni modo, è sicuro che prima o dopo i miei quadri varranno soldi, perché lui ha occhio e, soprattutto, li ha comperati. E lui con un nonno che si chiamava Beniamino e il padre Abramo, non butta i soldi. Ma ha anche altre risorse per convincermi del suo scetticismo. Dopo ogni volta che è stato a cena, e c'era anche Emilio Carozzi, mentre lo accompagno a prendere il taxi, si blocca, mi prende per un braccio e mi dice:

- L'Emilio, io lo ammazzerei! Come si può essere entusiasti come un diciottenne a settant'anni?

Perché l'Emilio Carozzi, pur essendo un ingegnere che progetta raffinerie di petrolio, ha la facoltà di farti riaffiorare una fiducia provvidenziale: lui crede. E parla, parla sempre (qualche volta non lascia parlare Renato, forse da qui il desiderio di ammazzamento). Dice che è un gran pregio saper ascoltare, e magari mi racconta nei dettagli l'ultima cosa di Cechov che ha riletto per la decima volta. L'Emilio deve farlo, perché deve partecipare a tutti la gioia che gli dà tutto. Io lo ascolto, solo che, se stiamo camminando, debbo stare attento che non rovesci i sacchi di immondizia accatastati lungo i marciapiedi, o non pesti qualcosa. Emilio mi pare un bel nome da quando conosco lui, e anche Sordi si chiama Emilio. Lui mangia di gusto, sembra aver delegato la moglie Nicla a dire le cose, e se ne sta tranquillo perché è simpatica. Ma quando parla lui, è di una semplicità che ti fa pensare (hanno tanti quadri miei, scelti con affetto e intelligenza).

Certo che non bastano Renato e i due Emilio per tenere a bada il Pietro. Perché il Pietro è ginecologo, bravissimo e affidabile quando indossa il camice, matto completo quando lo smette. Ha fatto nascere mezza Milano, anche Marco, anche la Irene Pivetti. Allora la Lucia sbotta:

- Giusto un pirla come te poteva far nascere la Irene Pivetti.

- Ecco, non mi crede.

Sta zitto due minuti e poi riparte all'attacco.

- Io solo so come il Morlotti faceva i suoi nudi, perché la sua modella veniva da me a mostrarmela e me lo ha detto lei. Tre cavalletti, con tre tele e...

La Lucia:

- Non cacciar balle Pietro!

- Ecco, non mi crede. Allora non mi credi neanche che io ero presente la prima volta che Fontana ha fatto il primo taglio sulla tela, perché si era incazzato e...

- Non dire tu cazzate Pietro. Tu hai visitato le mogli dei pittori e adesso credi...

Allora io faccio soccorso invernale:

- Però il Pietro ha occhio per i quadri - dico, e lui è tutto contento.

La Claudia, poverina, ogni volta che c'è il Pietro quasi finisce sotto la tavola. Lei che sa ancora arrossire. Cara Claudia, che ci ha anche portato a Madonna di Campiglio dove ho fatto tempere che hanno reso tanti quadri, che lei ama, e compra anche. Ma è anche responsabile di questo libro, mosca generosa e insistente, che qualche volta la impetarìa tra la tendina e il vetro. Sono contento che questo sia il clima intellettuale a casa mia. Siamo contenti anche quando a casa nostra vengono Pepi e Giusy, piccolina e pericolosa nella sue uscite. Carlo e Fernanda, pacata come i suoi antichi ulivi. Giancarlo e Sandra, che guarda il marito con gli occhi luminosi, e non si capisce se lo ha adottato: lei è psichiatra. E poi Laura dal musetto curioso. E Luciano, che vende frutta e regala saggezza. Il mattino dopo che i leghisti avevano conquistato il campanile di San Marco, mentre pesava i limoni che mi aveva costretto a comperare perché del colore giusto, ha detto serio:

- Ringraziamo Dio, caro Franco, che tutto si è risolto senza spargimento di vino.

Prima di rifugiarsi in Brasile, veniva Lele con Rosely, splendida brasiliana che non si offendeva se il Pepi le diceva che era appena scesa dall'albero, anche perché era convinta che tanti di noi non eravamo ancora saliti, sull'albero.

E poi vengono Carlo e Serena, che è proprio come il suo nome.

D'estate torniamo al paese, ospiti della madre di Giuliana, la Marcellina, quercia sicura che ama Marco e ci vizia tutti con la sua cucina. Ci sono Tonino e Francesca, col loro figlio che Marco ama, e Lucrezia Riccardo e Renato, bestione che sa scrivere poesie vere.

Al mattino io esco quando i passeri si asciugano sull'asfalto e debbo stare attento a non schiacciarli, tanto sono intenti a spenotarsi. A quell'ora c'era Ennio che pestava i pugni sulla saracinesca del bar, che aveva il coraggio di essere ancora chiuso. Incoscienti, che lui aveva urgente bisogno della prima ombra di Tocai. La seconda gliela offrivo io, e allora alzava il bicchiere dicendo: alla salute! Chissà di chi poi, visto che guardava nel vuoto. Adesso è scomparso in compagnia, dicono, di tanti ragnetti che alla fine non lo lasciavano più dormire.

D'estate incontro Fortunato, che vende medicine e pessimismo, buono però. Del resto è compensato dall'ottimismo di Paolo. Dopo il saluto le sue prime parole sono:

- Siamo con le bombe, caro Franco! Il governo è un disastro (sempre, non servono date). Siamo governati da incapaci e bugiardi. Non è vero che c'è ripresa, le aziende sono in crisi e le banche ladre.

Caro Paolo, che ha sempre appeso nella sua tipografia il calendario con i miei quadri che lui ha splendidamente stampato dieci anni fa.

Se cammino sotto i portici e vedo uno che sembra un cospiratore, lo saluto da lontano: sono sicuro che è Giancarlo. Lui è fatto così, sembra che abbia il mondo in gran dispetto, forse è la barba che lo rende ispido. Sa scrivere di pittura in modo chiaro, ma lo stesso prima di bere un'ombra con lui, devo sbrinarlo un poco. Dopo è gusto.

Se invece incontro Sandrino, l'ombra va bevuta senza tante storie. Almeno per due motivi: perché l'ombra di Tocai è una cosa seria e poi perché lui non è un diesel che va riscaldato. Per più estati ho lavorato nella sua "barchessa" e lui passava in fretta e mi guardava come se fossi un marziano. È finita che ha una mia anguria meravigliosa (ormai nera perché ci fuma sotto).

Anche nella "barchessa" del Gigio ho lavorato per due estati. Poi lui ha pensato bene di litigare. Ma adesso voglio recuperarlo, perché è assurdo restare arrabbiati con uno che non conosce l'invidia e che crede ancora nelle principesse.

Al paese ci sono Amalia e Manlio, Livia e Maria. Sono così sicuri che qualche volta non vado neanche a salutarli. Mio fratello Menico è sempre stato particolare. Noi si andava a caccia o a pescare. Lui si illumina quando fa volare i suoi aerei.

Con Piero, senza Ivana, vado a pescare. Naturalmente io, diventato milanese, sono ormai irrecuperabile, non capisco più niente. Però, se non sto attento, mi toglie anche i pesci dall'amo. Andiamo insieme a funghi in Val Visdende. Dopo aver precisato che non so neanche mettermi le scarpe adatte, mi porta ai suoi appuntamenti amorosi.

- Adesso andiamo a vedere quell'abete. Non può tradirmi.

Infatti, se c'è un porcino in tutta la valle, è sotto il suo abete.

Un giorno si è bloccato come un setter su una starna: ogni passo di avvicinamento era un inno al creato:

- Mai visto in vita mia un porcino così! Guarda Franco che meraviglia! - Fortuna che, prima di metterci le mani sotto per sollevarlo come un bambino dalla culla, si è accorto che era un pannolone imbrunito dalla rugiada.

A pescare vado anche da solo, senza la protezione di Piero. Allora, con la canna in mano, e il filo in acqua che è come il cordone ombelicale, e il galleggiante che comincia a balbettare per merito di un cefalo, mi sembra di essere tornato una cosa sola con la natura. Dimentico persino i quadri; ma faccio scorta di gabbiani e luce.

Ogni tanto torna dal Cile mio fratello Sandro, quello che mi aveva regalato l'orologio. Ritorna ogni volta più piccolo con gli occhi chiari pieni di malinconia. Lui che è stato alpino in Montenegro, che una volta sembrava il temporale, adesso è mansueto. Piero se lo porta in montagna, Maria lo comanda, gli ordina di mangiare di più, e lui sorride. Tutti lo coccolano; e poi riparte per il Cile.

Nell'ottanta è morta mia madre, la Pia. Era lì, tornata bella. Entravo e uscivo continuamente, mi fermavo accanto a lei. È stata la prima e l'unica volta che la sentivo indifferente, lontana. Non riuscivo a perdonarla.

Da poco se ne è andato anche il Lavagnino. Sono andato a salutarlo l'ultima volta con l'Attilio Forgioli, che non riusciva a darsi pace. Pierluigi, piccolino sul letto, quasi elegante, più misterioso ancora. Lo conoscevo da sempre, e ogni volta che lo incontravo stentavo a collegare i suoi quadri così eleganti e raffinati al suo apparire che sembrava una scultura appena sgrezzata. Quando Marco era stato ammalato seriamente, lui veniva a casa nostra ogni giorno, poi era scomparso di nuovo, quasi fosse tranquillo adesso che Marco stava bene. Non andava in nessuna parte ed era informato di tutto. Da quando sono convinto che la sua è stata una scelta cosciente di morire in quel modo, senza far sapere niente a nessuno, sono anche sicuro che i suoi quadri non sono solo eleganti e raffinati.

Da poco è morto anche il padre di Giuliana, Marco Zanutto. Da quando aveva capito che tra me e Giuliana la cosa sarebbe finita male, insomma che ci saremmo sposati, era nato tra noi un conflitto muto e viscerale. Giuliana era come lui, irruente, prepotente e primitiva: come poteva sposare uno che faceva il pittore? Non c'è più religione. Per giunta, io non capivo niente di vino. Dopo si è rassegnato. Anche se io mi ostinavo a non capire che sono i pugni e i schei a far largo, comprava le fave perché piacevano a me. Per più di trent'anni ha sempre avuto la coerenza e l'intelligenza di non dire mai una parola sui miei quadri. Però, alle mostre che facevo in zona, veniva, sempre in prima fila, pareva quasi... e chi lo sa.

Due anni fa, quel gigante prepotente, autoritario e generoso, ha avuto bisogno di curarsi al San Raffaele, qui a Milano. Tra un ricovero e l'altro è stato a casa nostra. Di giorno stava sul divano. I suoi occhi chiari, che una volta guizzavano a captare affari, notizie, persone, guardavano indifesi nel vuoto. Più di una volta, per dargli coraggio gli accarezzavo la mano. Ha lasciato un vuoto.

Anche Rino se ne è andato. Quand'ero piccolo Livia mi portava sotto la scala perché non sentissi il temporale. Chissà dove si nasconde lei adesso per non sentire l'elicottero del soccorso alpino che cercava Rino steso tra i sassi. Perché lui è morto in montagna, oltre i duemila metri, dove l'aria è cristallina come lui.

Anche Otto è morto. Otto Diblik. È morto a Praga. Praga è lontana, lui doveva tornare dopo Natale per finire di farmi le diapositive. Adesso, mi ripeto: Otto, quando vieni a fare le ultime diapositive?

Aveva portato a casa un mondo diverso. Scappato ai tempi della Primavera di Praga, architetto colto, s'era ambientato a Milano meglio di un meridionale nostrano. Per la sua barba bianca che sembrava Hemingway, Marco da piccolino lo chiamava nonno. Giuliana aveva paura che Otto si offendesse e si girava dall'altra parte; Marco sporgeva la testina, lo guardava bene e diceva: nonno!

Veniva con Sdenek a fare le foto, ma Sdenek era di poco aiuto perché dopo mezz'ora era troppo impegnato a scaricare il Tocai che aveva bevuto. Otto non aveva bisogno di tanto Tocai per diventare lucido quando guardava i quadri. Otto, storia lunga. Perché non ne parla Umberto Eco che, forse, lo aveva conosciuto altrettanto bene? Anche se questo sono io, e questo è il mio mondo, è ora di far basta. Se qualcuno ha resistito fino a qui, potrebbe chiedersi perché ho parlato di tutto, fuorché dei miei quadri. Intanto, perché sentivo il bisogno di ringraziare almeno alcuni di quelli che mi hanno permesso di continuare questo mio lavoro, e poi perché i quadri sono da qualche parte, e se non dicono loro qualche cosa, perché dovrei intromettermi io? Certo, ne parlo qualche volta, ma solo quando ne ho in mano uno e sto per farlo vedere. Magari dico che è incazzato, o cattivo, che mi fa paura; o se è un nudo "quel puttanon", dico, anche se è vero il contrario. Dico volgarità per pudore e difesa, e qualche volta per prevenirle, le volgarità.

Anche dei quadri degli altri preferisco non parlare, specialmente se non mi piacciono. E poi che senso ha dire che mi piacciono Braque, De Pisis, Sironi, Sutherland e Bacon e Morlotti, Forgioli, Lavagnino, Gianquinto e tanti altri? Mi sembra naturale.

Ma forse il mio è un modo un po' particolare di guardare i quadri. Certe volte cerco di rendermi conto del perché un quadro mi dà certe emozioni, ma allora è come se lavorassi, e se riesco a spiegarmelo razionalmente, resto un po' deluso. Amo quei quadri che finiscono per restarmi una sorpresa anche la centesima volta che li guardo, che mi ripropongono intatto il loro mistero.

Il Cristo risorto di Piero della Francesca, l'ho visto la prima volta con Don Gianni. Potrei guardarlo per tutto il tempo che richiede la lettura di Guerra e Pace, perché è un mondo. Ma a conti fatti, ogni volta che lo vedo, con quella faccia, con quel piede posato sulla tomba, sempre la stessa cosa mi dice:

- Sta tranquillo, non mi muovo da qui. E adesso, faccio anche i conti.

Come è possibile, dopo Piero della Francesca, dipingere resurrezioni, col Cristo che schizza fuori come un missile? Oppure, quei due impuniti di angeli che sollevano la tenda per mostrarci la Madonna del parto: non torneranno più a giocare, perché il bello è lì, si sta bene accanto a quel dolce mistero della maternità. (Mi ricorda anche Francesca, che, con quel suo musetto da bambina, aspetta il terzo figlio).

Invece qualche volta passo in fretta davanti alla Deposizione del Bellini, perché mi fa male quella mano abbandonata del Cristo. Ma dopo ritorno, e loro restano sempre lì e so che non ci sarà distrazione o conforto nei loro volti. Ed è proprio questo che mi fa bene.

Forse desidero che l'amore sia eterno, e il Bellini è riuscito a rendere immobile e fuori dal tempo quel dolore nato dall'amore.

Capisco come si possano dire tante cose della Venere del Giorgione. La guardo e la guardo, e so dirmi solo: Giorgione è riuscito a far zittire anche le cicale, perché dovrei parlare?

Invidio e ammiro chi sa dire cose intelligenti e acute sulla pittura. Io, sia pure inconsciamente, forse ho solo cercato di portare i miei morti nei campi di concentramento, i gabbiani, i girasoli, gli alberi, le angurie, i corpi di donna, dove non possono più essere offesi. Non so se ci sono riuscito. Bisognerebbe poter risuscitare, almeno un attimo, per fare un bilancio. Del resto, Lazzaro non ha mai parlato, e Cristo si è... nascosto? Qualche volta sì, e non sempre ho la bussola per orientarmi nel cercarlo. So anche che è merito di questo mio lavoro, serpente sempre nascosto tra l'erba anche a Milano, se debbo saltare un fosso largo per accorgermi di essere diventato vecchio.

Tratta dalla monografia realizzata in occasione della mostra personale a Palazzo Sarcinelli nel 2001 a cura di Marco Goldin, edizione Linea d’ombra Libri, 2000 |